« Les histoire d’ A, les histoires d’A, Les histoires d’amour finissent mal en général ! » Pour paraphraser les Rita Mitsouko on pourrait penser la même chose du monde syndical qui est loin de connaître une croissance à deux chiffres comme certaines entreprises du CAC40. Bien au contraire!

Je te propose d’analyser le document ci-dessous qui a été proposé en 2017 en Raisonnement sur Dossier Documentaire aux Antilles.

Deuxième partie : Étude d’un document (4 points)

Vous présenterez le document, puis vous montrerez comment évoluent les taux de syndicalisation dans les pays concernés.

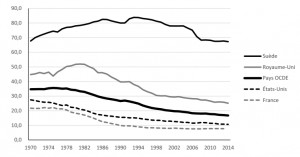

Taux de syndicalisation(1) (en %) dans différents pays de l’OCDE(2) de 1970 à 2014

Source : d’après OCDE, 2016.

Pour ne pas te perdre, on rappelait avec le document les éléments ci-dessous:

(1) : Le taux de syndicalisation correspond au rapport du nombre de salariés qui sont membres d’un syndicat sur le nombre total de salariés.

(2) : Organisation de coopération et de développement économique. Organisation regroupant 35 pays membres, pour la plupart des pays développés, qui ont un gouvernement démocratique et une économie de marché.

Allez au boulot!!

1) Tout d’abord vérifie que tu comprends bien le document en faisant une phrase avec quelques pays en 2014 (je te mets la correction en bas de l’article)

2) Maintenant fais ta phrase pour présenter le document

3) Allez! On répond à la question : vous montrerez comment évoluent les taux de syndicalisation dans les pays concernés.

MAIS qu’est-ce qui se passe en France? Mais aussi plus globalement dans l’ensemble des pays de l’OCDE? Pourquoi cette désaffectation pour le syndicalisme? Quelques éléments d’explication:

Tout d’abord place au lourd! Aux raisons structurelles, autrement dit les raisons liées à l’évolution de la société!

Les emplois se transforment. Ainsi la classe ouvrière, bastion historique du monde syndical est en crise. Il existe des fractures entre des ouvriers qualifiés et non qualifiés. Ces derniers peuvent se sentir exploités mais aspirent à vivre autre chose et ne font plus référence forcément au syndicalisme. De plus, les emplois plus précaires, et donc le manque de visibilité, peut empêcher une réelle prise en charge par les syndicats. De l’autre côté, il y a des ouvriers qualifiés qui sont beaucoup plus autonomes dans leurs emplois, qui ont des responsabilités, ce qui peut les éloigner de la rhétorique syndicale traditionnelle. Les nouvelles façons de travailler, donnent une place plus individuelle au travailleur, qui a des objectifs personnels à réaliser, et peut perdre de vue les mouvements collectifs pour la défense des intérêts des salariés. C’est notamment l’idée résumée par le paradoxe d’Olson. Un individu n’aurait rationnellement pas d’intérêt à adhérer à un syndicat, et donc à payer son adhésion, si il peut profiter de l’action des salariés syndiqués qui seront unis pour la défense de l’intérêt de l’ensemble des salariés. On appelle cet individu, un free rider ou un cavalier clandestin. Olson (1932/1998) sociologue individualiste explique ainsi la désaffection programmée des salariés pour les syndicats. Et pourtant! Même si les taux se réduisent, il ne faudrait pas en déduire que les leaders syndicaux n’ont plus d’audience. Les mouvements sociaux raisonnent souvent grâce au monde syndical et les syndicats représentent encore un contre-pouvoir manifeste face au politique de durcissement des conditions de travail des salariés.

Mais pourquoi la France est en queue de peloton? Des étude montrent que nous sommes une des nations où la défiance est au plus haut. Nombreux sont ceux qui ne font plus confiance aux politiques et donc aussi aux leaders syndicaux qui sont parfois déconnectés de la base et élaborent des stratégies de mouvements sociaux pour peser dans l’échiquier politique. Par exemple, plus les travailleurs sont nombreux à manifester et plus les syndicats peuvent peser sur les décisions prises par le gouvernement.

Correction

1) En 2014, en Suède, sur 100 salariés un peu moins de 70 sont membres d’un syndicat alors qu’en France moins de 10 sont syndiqués. Bravo la France! Le pays qui est parfois considéré comme la nation des contestataires est la lanterne rouge en terme de taux de syndicalisation

2) Ce graphique publié par l’OCDE en 2016, nous présente l’évolution des taux de syndicalisation en % dans différents pays de l’OCDE entre 1970 et 2014. Ainsi on peut voir que sur 100 salariés suédois, environ 70 étaient membres d’un syndicat en 1970

3) Alors qu’en 1970, le taux de syndicalisation calculé pour les 35 pays de l’OCDE, avoisinait les 35%, ce taux baisse régulièrement depuis la fin des années soixante-dix, si bien qu’en 2014 il a perdu plus de 15 points. On peut dire ainsi que moins de un salarié sur 5 est syndiqué dans les pays de l’OCDE. Cette tendance est globale et s’observe notamment en Suède, Royaume-Unis, États-Unis et France mais pas dans les mêmes proportions. En Suède le taux de syndicalisation a continué de progresser jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, où plus de huit salariés sur dix étaient membres d’un syndicat. Depuis c’est le reflux comme ailleurs, même si cependant le taux de syndicalisation à plus de 70%, reste le plus élevé. Au Royaume-Unis la désyndicalisation est très nette depuis 1982, année où Thatcher était au pouvoir. Ainsi, relativement au % de salariés, le taux de syndiqués a été divisé par deux en trente ans. Les Etats-Unis ont perdu 20 points environ entre 1970 et 2014, avec seulement un salarié sur dix qui reste membre d’un syndicat. Mais en France, dès 1970 il n’y avait que 20% de syndiqués parmi les salariés et ce taux est tombé à 10%.

On constate ainsi une désaffection des salariés pour l’engagement syndical.

A bientôt pour de nouvelles aventures en SES!